|

|

梅雨時真っ只中の7月4日(土)の薄曇りの中、比企自然学校主催の「カヌーツーリング」に参加してきました。

図ー開催場所の案内図(入間川、狭山市上奥富地区など)など⇒カヌーツーリング案内図.pdf

開催場所は添付資料に示すとおり、荒川の有力な支川(入間川)の中心部(狭山市)河川敷き中央公園の左岸に駐車し、9名のオジサン達参加者が、4艇のカヌー・カヤックを漕艇するイベントとなりました。

写真1。自然学校主催のツアーに参加したメンバー(入間川右岸河川敷

活発な線上降雨帯(梅雨前線)は、九州・熊本の球磨川には大きな被害を起こして、コロナ警戒に加えて自然災害(水害・山津波)のダブル・トリプルピンチをもたらしている中でのツーリングでもあるが、つかの間の晴れ間に多くの老若男女が河川公園に集まっていました。

写真2.増水して左岸河原が無く、入間川に直接接岸。遠方は、子供達のカヌースクール。

カヌー訓練は、私達オジサン達だけではなく、数10人の子供達のクラブ活動もフェース・シールド(アクリル製)でコロナ感染防止策を徹底して先週に励んでいたのには、我ら都幾川・越辺川の様子とは格段の差異を感じさせられる風景であった。埼玉の中堅都市部の人口圧を感じさせられると同時に、入間漁協の鑑札を持っていることで、我がもの顔に振る舞っている釣り人達(飲酒のまま)の傍若無人な、言いがかりと乱暴さにも驚かされるツーリングでした。

写真3.東松山市から到着した、オジサン達の自然学校製作タンデム・カヌー(宮本・渡辺)

新型コロナウィルス感染が全国的進行する中で、今年度も全国一斉の水質調査が呼びかけられました(当協議会は、NPO荒川流域ネットワークを窓口としています。) 当協議会は、比企郡内を貫流する市野川・滑川・都幾川の東松山市内を中心として、10カ所の定点採水・分析を担当して参りましたが、基準日(6月7日)に実施することは困難であったために、3週間遅れの27日(土)に実施することが出来ました。

写真1.国道407号 市野川天神橋下流地点での採水作業

写真2.都幾川鞍掛橋下流 「くらかけ清流の郷・飛び石」での採水作業

写真3.くらかけ清流の郷 四阿テーブルでのCOD、ECの分析作業

当日は、梅雨入り前線のど真ん中でもあり、コロナウィルス感染を避けて参加者が限定されたため、採水・分析とも比企自然学校との協働で実施致しました。都幾川や市野川に関する夏~秋季の期間イベントは(花火、スリーデーマーチ、ふれあい市野川等)、殆どが中止宣言を余儀なくされており、特に19号台風被害の激しかった都幾川の復旧工事はまだ継続している箇所も見られました。

長期的な、「3密自粛要請」が続いていたため、その解除後には近隣の大学生グループによる、河川敷BBQが開催されていることも時節柄の現象として現れたものと推測出来ました。若者達の勢いによる、クラスター発生の拠点にならないことを願うのみです。

写真4.都幾川稲荷橋下流 左岸(採水地点)で学生達(15人ほど)によるBBQ会場

以下に、当日実施した「市野川、滑川、都幾川の10カ所水質調査結果」のデータを掲載致します。

★ 10カ所の水質分析結果のまとめ ⇒ 2020比企の川づくり協議会.xlsx

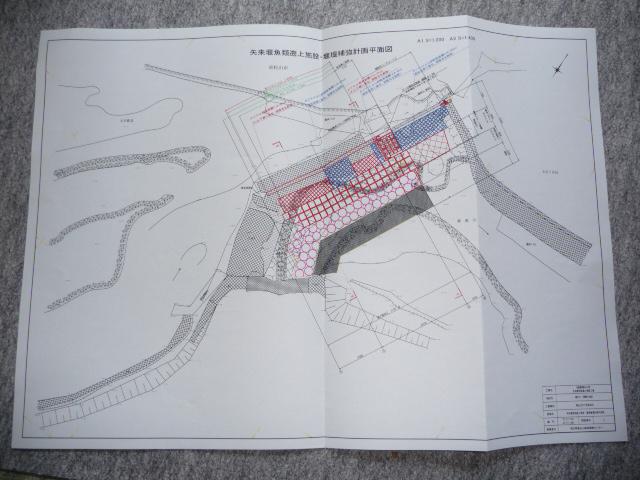

昨年10月12~13日の台風19号によって破壊された、都幾川5.2Kポストの矢来堰の復旧工事は、堰本体の護床ブロック工が終えて、渇水期11月より開始される魚道工事を待つのみになってきた。工事担当の東松山農林振興センター農村整備部の担当課長の話では、竣工予定は2021年の6月頃ということであった。

埼玉県の「はつらつプロジェクト」の一環で建設された、都幾川下流の出丸堰・中山堰の2つの魚道から、魚類(天然アユなど)や生きものが遡上可能となる重要な経由地点であるため、繰り返し洪水被害が行なわれた堰堤補強と魚類遡上施設(プール階段式魚道)を整備する為の工事です。特に、堰本体はカゴマット本体のみの構造であった為に度々洪水被害を受けてきたので、落差4mの堰堤をコンクリートブロックで護床する工事計画になった様です。

写真1.台風19号による、矢来堰堤の一部決壊と数カ所の被害箇所(左:下流←右:上流、後方は関越自動車道の橋梁)。

写真2.矢来堰堤補強工事(護床ブロック)の現況と魚道設置予定箇所(左岸側にプール階段式魚道整備、落差4.0m)。

新型コロナウィルス感染拡大防止の「緊急事態宣言」を解除してから、1週間を経過することとなりましたが、同時に埼玉県の感染者は、1000人(新聞では、1002人)のオーダーを越してしまった。全国自治体でも、北海道に次いで5番目の多さであり、2次感染の急増(クラスター感染)を警戒しながらも、仲間達も幾分解放感を味わうべく、比企自然学校の呼びかけに応じて、5月30日(土)午前中に、都幾川くらかけ清流の郷でのカヌー・セーリングに参加してきました。

昨秋の台風19号により、BBQ施設や護岸決壊、大規模な流木堆積と土砂だまりにより、毎年実施してきた東松山市役所環境産業部の夏イベント「あつまれ!くらかけっこ!」や「川あそび、生きもの調査」の再開可能を事前調査する目的で、70歳代を前後するオジサン達6名が、4台のカヌーやカヤックを持ち出して親水護岸にある雁木(カヌー着岸階段)に集まった。

地形図(国土地理院地図より、50mメッシュ図に変換)

写真1.鞍掛堰下流風景と、土砂堆積・河畔林を撤去した現状河況(下流の「飛び石」も再現しています!)

写真2.親水護岸の雁木(船だまり)に着岸したカヌーなど4艘

写真3.オジサン達が、自由に操船しカヌーやカヤックの操船可能範囲を調査しました(レッド測量によれば、最大水深は2.4Mでした)。

親水護岸にある雁木(カヌー着岸階段)の周辺は、現況把握より鞍掛山遊歩道からの土石流により埋められ、そこを起点に、その後の台風の激流が本流から外れた用水入口付近に堆積したものと考えられ、雁木先の砂利川岸より底をこすりながら出ていくしかない状態となってしまった。

現在通行止めの遊歩道の修復が優先されるとは思うが、雁木まで一定の水深が確保できる様にしていただきたいものだ・・・。(比企自然学校 櫻井代表の評価)。

本ホームページの移設がほぼ完了しましたので公開しました。アドレスは

http://hikinokawa.hikieco.net/

から

https://hikinokawa.hikiws.com/

になりました。

2020/5/17 18:20 システム管理者

本ホームページを以下のように移設作業中です。

現在は基本データとプログラムの移設が終わり、以下の作業予定です。

システム管理者 2020.05.09(土)

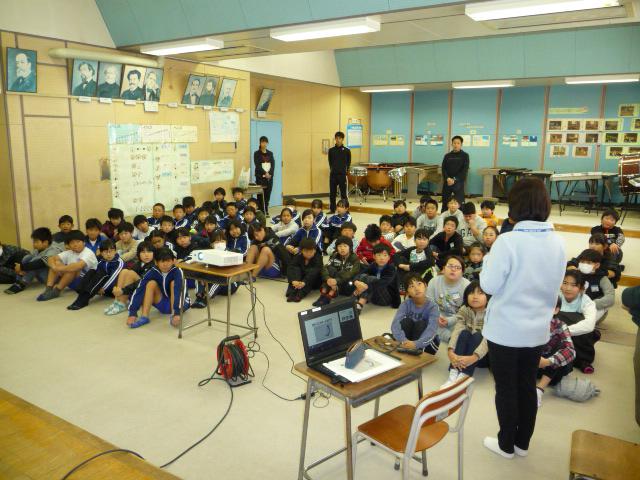

今年度は、「川の国埼玉からプラスチックごみゼロへ」を全体テーマとし、東京理科大学教授の二瓶泰雄氏によるマイクロプラスチックについての講演や、川の国応援団の活動発表が行われました。当協議会と比企自然学校からは4名の参加者があり、第3部会では第1分科会 「文化(舟運)」と第6分科会「川と水害」に分かれて参加しました。(全参加者数は、約700人)

環境部長の開会/主催者挨拶の後に、基調講演として東京理科大学理工学部土木工学科教授二瓶泰雄氏より、「陸域~河川~海域のマイクロプラスチックの動態」の報告があり、活動発表として草加市カヌー協会草加パドラーズより「プラスチックごみへの取組と学生との協働」の実施状況が、PPTでスクーリン講演されました。

写真1.二瓶泰雄教授によるマイクロプラスチックの動態、基調講演

午後のポスターセッションには、比企自然学校の桜井代表と安東さんによる質問・意見交換に立ち会って頂き、森の学校(広葉樹伐と薪製造)や川の学校(カヌーの製造販売等)の売り込みも行って頂きました。

写真2.比企自然学校による、ポスターセッションでの活動

写真3.「川と水害」分科会での、意見交換会(さいたま市民会館605号室にて)

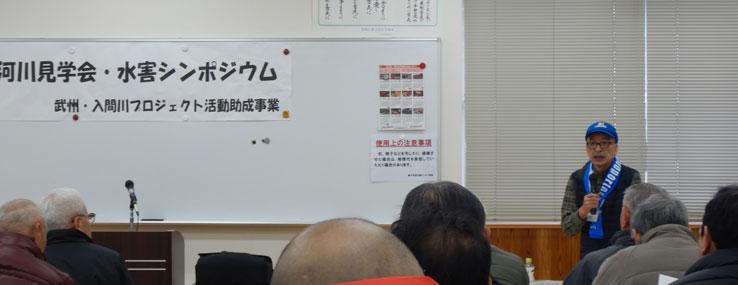

令和元年度の河川見学会(イベント)の当初計画としては、東松山県土整備事務所の河川砂防部が整備する『都幾川神戸橋周辺の河畔林伐採・河道掘削事業』を挙げておりましたが、昨年10月の台風19号による「洪水氾濫と浸水被害の拡大」によって、長引く復旧工事等が落ち着くまで延びのびになっておりました。

国・県・市の関係機関への後援・協力依頼や打ち合わせにより、何とか第19回目の「河川見学会」を「水害シンポジウム」と併せて実施することになりました。山本運営委員を窓口とした「2019年度、武州・入間川プロジェクト」の活動助成事業として行われることになりましたので、添付チラシ(PDF)を御覧下さるようお願い致します。

◆「比企自然学校」の皆さんによる災害ゴミ搬出作業 in東松山市早俣地区(軽トラ3台によるボランティア)

◆河川見学会・シンポジウム案内チラシ⇒河川見学会・水害シンポジウム最終版.pdf

約6週間後の寒さが残る「立春」後に開催となりますが、会場案内・現場視察など会員各位からの協働作業を得ながら、新たな水害シンポジウムも成功させたいと思いますので、多くの方をお誘い頂きご参加下さるようお願い致します。 事務局より

http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000216.html

■第2回荒川水系越辺川・都幾川堤防調査委員会「詳細報告」

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000761669.pdf

■比企自然学校のカヌー工房設立のいきさつは?

カヌーを自分たちの手で作って楽しもうと、比企自然学校里山センターに「カヌー工房」が1年ぐらい前に立ち上がりました。どうしても艇数が足りないカヌーツーリング。埼玉県環境部「川の国応援団」から借りることができるが、申請から借用まで膨大な労力と時間を要する。結局、アウトドアと結びつけるにはカナディアンカヌーが王道だろうという判断で、自分たちで作れる「ストリッププランキング工法」による自主制作をはじめました。

■2艇目のカヌーの製造と完成

10月だというのに30℃を越える暑さの中、新造艇を持ち込み、鉢形城址崖下の荒川で、進水式(初漕ぎ出し)に参加してきました。参加者9名ということで盛大にシャンパンの栓を抜いてみんなで祝ったのち、漕ぎ出した。櫻井さんが下調べの頃と状況が変わり、ちょっと水量が少なめで、水中の岩礁や横堤護岸が喫水より上にあり、流れも速いことから操船技術を問われるツアーとなりました。

写真2.進水式にてシャンパン・シャワーを、新築艇に注ぐ櫻井代表

午前中はちょっと風が強くしかも川上から吹いているので、大変だったが、川下り状態になると方向修正の時々パドリングという快適な舟遊び状態に。渡良瀬から来られた知人の高橋さんと愛犬のカヤック同行もツアーを和気あいあいとさせる、「絶大の賛同者」でもありました。

写真3.名勝「玉淀河岸」を漕艇する、比企自然学校の参加者

写真4.渡良瀬セーリングクラブから参加された高橋さんと、

愛犬ジャック・ラフテルテリア(ライフジャケット装着済み)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |