|

|

3月17日(日)第22回荒川流域再生シンポジウムが、国立女性教育会館に於いて開催され、当協議会の皆さんも数多く参加されました(参加者数は48名)。

今年度は、主要テーマである「入間川に設置された魚道の稚アユ遡上調査と菅間堰の管理作業」に加えて、近隣市町村で活動する団体からの報告も併せて行われました。

写真1.鈴木代表から、開会の挨拶と事業報告(魚道の標識アユ遡上調査)

1.飯盛川の自然河川復活への取組みについて(発表団体:NPO自然環境復元協会)

2.流域活動団体から河川における取組み発表として(発表団体:熊谷の環境を考える連絡協議会、育てる会、かわごえ環境ネット)の3団体からの報告がありました。

3.行政からの事業報告としては、「川の国埼玉はつらつプロジェクでの魚道設置事業」について、東松山農林振興センター農村整備部の担当者からH28~32年までの事業計画(越辺川・都幾川の出丸堰、中山堰、矢来堰)と、整備進捗状況が報告されました。

写真2.東松山農林振興センターからの事業計画と整備進捗情況の報告

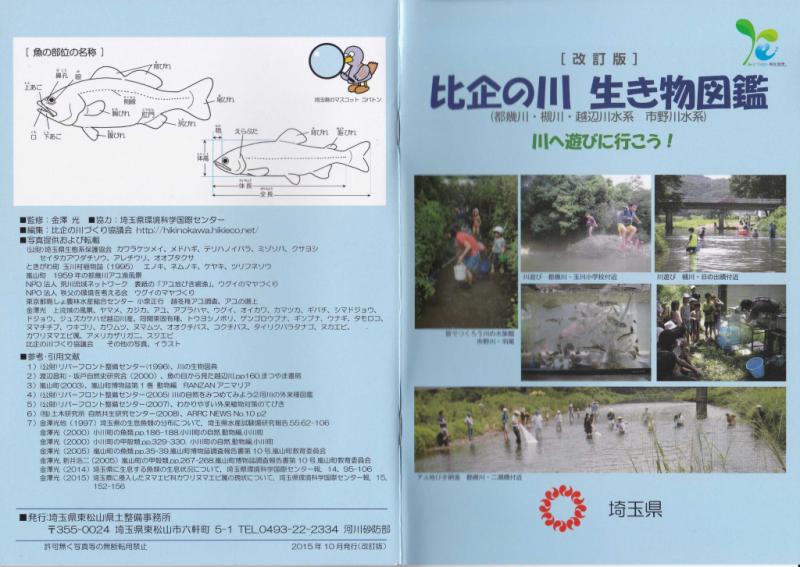

H29年10月16日付けで、県内の自治体を経由して執筆依頼のありました「水辺再生活動団体」の取組み事例集が、埼玉県水辺再生課によって取り纏められ、小冊子(124ページ)が発刊されました。

私達、「比企の川づくり協議会」の取組みは、ページ70~82に纏められており、次のページ83~90には、同じ比企郡の活動団体「市野川水系の会イン滑川町」の投稿記事も掲載されております(小冊子全体:PDFは、4.8MB)。

このホームページをご覧になっている皆さま及び関係各位にも、報告に替えて参考までにお目通し戴ければ、幸甚と存じ上げます。

冊子『川の国埼玉~ふるさとの水辺を育む地域のチカラ~』(下をクリックして下さい)

⇒ http://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/torikumishoukai/torikumi.html

3月2日(金)AM10時より、越辺川出丸堰(川島町、坂戸市小沼)に於いて、県の東松山農林振興センター農村整備部が、発注・整備中の魚道建設工事を見学し、参加したNPO荒川流域NETの方々と共に、発注者・工事担当会社の方々と、現場検討・意見交換を行いました。

写真1.NPO、発注者、工事会社とで意見交換(魚道上端にて)

工事会社は、初雁興業(株)(川越市鯨井)であり、総延長39.42m、幅2.80m、平均勾配:1/10の魚道工事は魚道隔壁(半円形:プレキャスト)のブロックをほぼ全個数設置完了し、計画水位を確保できる底位敷きモルタル(又はコンクリート)打設を行うまでに仕上がっていました。

写真2.下流から見た魚道全体と設置された隔壁ブロック

隔壁は、一つのブロックがΦ400mmの半円形擬石体を並べた形になっているコンクリート2次製品(共和コンクリート製)であり、遡上・降下する魚類等がスムーズに移動できるような切欠けになっているものの、段差に打設する「胴込めコンクリート」をどの様に加工するのか、共和コンクリートへ確認しながら残りの工事を進めることで、4月上旬に通水する予定で竣功まで工事を継続することになりました。

写真3.完成ま近かな、出丸堰魚道全景

魚道整備にご関心のある方は、是非とも現場に足を運んで頂きたいと思います。

2月18日(日)東松山市環境学習会2018(第2回)が、市役所総合会館303会議室に於いて開催されました。講師は、国立研究開発法人森林総合研究所多摩森林科学学園の主任研究員:島田和則さんであり、参加者は約50名ほどで会場は、ほゞ満席でした。

写真.1:森林総合研究所 島田和則氏の講演風景

埼玉と東京(多摩地方)は、地域フロラが同一のような所なので、多摩地区での研究成果や調査事例から、市民参加による里山林(雑木林)の保全と管理をテーマとして考える場合には、

・まず現地をよく見る(人との関わりから見た林のタイプ、どういう植物が生育しているか)

・そのままで、何か問題はあるのか

・問題があるとすれば、どうすればいいのか

・管理の目的を明確にし、適切な目標林を設定する

・永続的に責任を持って管理を継続できるのか

・モニタリング

・やり方に問題はないか。問題があったとき、フィードバックして修正する仕組みを作れるか、等々であった。

写真.2市民参加による里山林の保全と管理に関する考え方

講義内容は、河川と同様に社会的共通資本として捉えることにより、自治体(県、市など)、土地所有者(里山管理者)、住民、市民団体などが想定する最終型の森(=目標林)などを、協働してどのような管理・保全をするか、ということを植物学的遷移、景観創出、レクレなどのニーズやシーズに対応しなければならない、というような内容であった。

一般市民からは、具体的に東松山市「岩殿の市民の森」の潜在植生がクヌギ、コナラ林なのに、外来種であるテーダマツが極相林の形で残存し、その林床は松の葉の異常な堆積により、林床植物の多様性(植物フロラ)保全を阻害し、表層土壌の流出・地形崩壊、近隣田畑への被害が進んでいるとの指摘があった。

河道横断構造物同様に、ステークフォールダー(市役所や利害関係者)による協働型の維持管理が進まないと、一向に解決しない問題が残っていることを痛感させられる講演であった。

1月27日(土)、代々木のオリンピック記念青少年総合センター(研修棟)にて河川協力団体に加盟している市民団体(13団体)と、(国)関東地方整備局、(公社)日本河川協会とのミーティングが行われました。

会議のテーマは、①関東地方整備局管内における河川協力事業の現状 ②指定協力団体からの活動報告 ③推進課題についての意見交換等が、行われました。

制度創設から2年も経っているが、指定証書を受けてもその後何の音沙汰もない、5年計画の意味の分からない書類提出や協働型河川管理を目指すプランが一切ない、など、現状の問題点が多く指摘されました。

写真.第5回関東ミーティングでの意見交換会風景

最後に、2005年からNPO法人あらかわ学会が事務局を担って実行してきた『第13回「川の日」ワークショップ関東大会in筑波大学』の案内があり、いい川・いい川づくりワークショップに参加される様、案内がありました。

案内チラシ→13th「川の日」ワークショップ関東大会.pdf

1月22日(月)、当協議会が実施した「H29年度 武州・入間川プロジェクト」の助成活動を、ポスターに表現して展示会(1週間掲載)に掲載・参加してきました。

当協議会のプロジェクトは、「魚をふやそう!!シンポジウム」や「ふれあい市野川クリーンアップ作戦」「特定外来魚の駆除」などの活動で、武州ガス(株)、(国)荒川上流河川事務所、(公益)埼玉県生態系保護協会が主体となって助成を行なったもので、荒川・入間川流域にて環境保全を行った団体や活動を紹介するものです。参加は、13団体でした。

展示空間は、川越市駅前の百貨店「アトレ」6階のフロアの一角にあり、主催者の方々からご指導を受けながら、現場写真を主としたポスターを貼ってきました(製作者は山本運営委員)。

写真1.アトレ百貨店の一角で、ポスター展示風景。

当日は、関東地方にも広域的な豪雪注意報が出ていましたので、午前中で作業を切り上げて、早々に国道254号を東松山へ北上して帰ってきました。特に、午後の3時頃から横殴りの降雪があり、一晩中振り続けた結果、4年振りの寒波襲来とも相まって、辺り一面の雪景色になりました。

写真2.川越からの帰途は大雪になった(国道254号、407号)。「新宿小南」信号付近(ヤマダ電器前)。

写真3.当協議会事務局の所在地周辺も大雪でした(東松山市五領町周辺)

比企自然学校の初仕事=鏡開きに、お誘いを受けて、成人の日(8日)に里山センターに飾ってあった大きな鏡餅をみんなで食べようということになった。参加者は、比企自然学校、岩殿満喫クラブ、児沢探検隊、比企の川づくり協議会のメンバーで、地域の活動団体賀詞交換会のようなものとなりました。スタート時は8名、後から3名、解散後2名と多彩な顔ぶれが13名集まりました。

写真ー1.比企自然学校の中庭ストーブ(東松山市岩殿)

外のストーブではお菓子や漬物、干し芋などの差し入れなどがあり、そこにおしるこ登場でしばしの静寂後に、美味しくいただきました。餅米は岩殿満喫クラブが汗と労働で収穫した正に地産地消品で、食べきれなかった餅はあられやおかきにして食べられる様、立派な「薪割り斧」で叩き割り、お土産として各自持ち帰りました。

|

去るH27年の5月に、武蔵漁協の監視員を兼ねている当協議会の委員の指導を受けて、「ウグイ産卵床づくり」の為の「川耕し訓練」を、都幾川(ときがわ町)の新玉川橋下流の「飛び石」の付近で実施しました。

今年度、「武州・入間川プロジェクト」活動助成を受けて「魚をふやそうシンポジウム」を10月14日(土)に国立女性会館で開催しましたが、産卵床づくり訓練(川耕し)の実施が含まれていたものの、予定日が台風21・22号の襲来と増水で中止となりました。

12月1日(金)、漁協が建設重機などで都幾川左岸に造成した「石倉」と「飛び石」周辺にて、産卵床回復の為の川耕し訓練を行いました。参加者は5名で、それぞれに助成金で購入したマンノウ、ジョレン、クワなどを持ち込み、近年まで良好なウグイの産卵場の浮石が、「飛び石」建設によって土砂溜りやシルト堆積で沈み石化した箇所をひっくり返して、水産庁のテキスト※に描かれた理想的な「浮石状態」に復元する訓練を実施しました。

※水産庁のテキスト:ウグイの人工産卵床のつくり方.pdf

写真1.下流に設置された「飛び石」で、浮石が土砂溜りで沈み石になっている。(飛び石の上流から撮影)

写真2.「飛び石」は50㎝位のダムの機能を発揮して、その下流は早瀬出現と河床洗掘が著しい。(飛び石の下流から撮影)

写真3.H27年ごろ武蔵漁業協同組合が、都幾川左岸に重機利用で造成した人工産卵床(石倉)

11月11日(土)9時~12時まで、東松山市と吉見町の間を流れる市野川にて、地域のロータリークラブ、県土整備事務所・環境管理事務所など行政、自治会、小・中学校、商工会、企業等から、約600人が百穴前の河川敷に集まり、恒例のクリーンアップ作戦が展開され、市・町両岸の河川清掃活動を行いました。

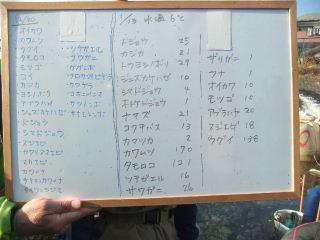

また、地域交流イベントとして、地元有志による豚汁の振舞いや、「川に親しめる」よう市野川に生息する魚などの生き物の展示(当協議会 担当)なども行われました。

写真1.百穴前の河川敷に集合した、市民・小中学生・企業・県自治体行政担当約600人が参集。

当協議会からのスタッフ6名と市立新宿小学校・飼育委員会有志6名は、前々日仕掛けた6つのもんどり網などから生き物の回収作業を行って、ナマズ、ゲンゴウロウブナ、ニゴイ、クサガメ、スジエビなどの水槽展示・説明活動を行いました。

写真2.スタッフ(会員 澄川・尾崎さん)と新宿小学生による、生き物の捕獲・回収作業

写真3.採集された魚類、爬虫類、甲殻類、両生類などの展示風景

また、運営委員の山本さんからは、市野川水系の水質類型C型になってから久しく、永年水質改善が一向に進まない現状と問題点を説明し、ポスターを基に参加者と共に意見交換を行い、環境保全活動の必要性を語る「辻説法」も行いました。

写真4.水質汚濁と環境保全をめぐって、市民参加によるミニ意見交換会・辻説法

作業を終えて、主催者側から提供された豚汁などをみんなで楽しくいただきました。 以上

台風22号の影響で、1週間延期した「市野川水系の会イン滑川町」の羽尾地区クリーンアップ作業が、11月4日(土)9:00~11:00に実施されました(参加者約15名)。

写真1.滑川町「市野川 高橋」中州で、クリーンアップ作戦開始

当日は、比企地方で毎年開催される「スリー・デー・マーチ」の二日目に当り、丁度「和紙の里・武蔵嵐山ルート」を東松山市⇒滑川町⇒嵐山町⇒小川町⇒東松山へ帰還と、ウォークする集団(数千名)が、市野川に架かる高橋を通り過ぎていきました。

高橋の欄干の下に、ワンカップの飲み干し酒ビンを置いて行った者もいましたが、全般的にマナーは良く、ゴミ拾いする側からも、挨拶としてエールの交換(声掛け)などを行っていました。21号・22号と台風が続いたため、例年に較べて左右の堤防上や高水敷には、ビニール破砕物・ペットボトル等は少なかったようです。(河川中には、ナイロン製農業用具が埋没していたが…)

写真2.高橋を交通整理されながらスリーデーマーチのウオーカー達

ゴミ拾いで一汗をかいた後には、昼食として軽くBBQテーブルを囲みながら、親睦を深め合いました。

台風22号が、関東地方を通り過ぎて風雨も収まった10月30日(月)9:00~、滑川町と接するヘリティジ・リゾートホテル(熊谷市)の沼かいぼりに参加しました。主催はホテル側であるが、世界農業遺産等専門家会議が比企地方に残る「かいぼり」の伝統行事を「テレビ東京」の番組(H30年1月3日放映予定)で紹介するための取材対応でした。

写真1.テレビ取材を待ち受ける見物人と動員された群衆(左端建物が、ヘリテージホテル)

当日のかいぼりには、-人生に捧げるコント-で有名なココリコの田中直樹さんを主演とした、生き物調査・外来種調査をテーマとする映像取材スタッフが大勢待機しておりました。私達は、比企自然学校のお誘いがあり、胴長ぐつ・タモ網などを用意して参加してきましたが、約100人ほどの見物人・群衆の一員に加わってもらうようなイベントでした。

写真2.3台のポンプで水抜き(工事は、足立区から来た水処理会社)

水抜きは3台のポンプで、約3時間をかけて行い、底泥が見え始めた段階で、公園管理技士集団であるNPO法人バース(Birth)の若い社員たち10名が、一斉にドロまみれになりながら、魚類・甲殻類・貝類などを採捕し始めました。堤防の上のタライや水槽に、生き物を集めていましたが、魚類ではゲンゴロウブナ、コイ、ヨシノボリ、ドジョウなど、甲殻類では小型のヌマエビ、二枚貝のドブガイが見られましたが、種類数・個体数とも極端に少なく、予想していたブルーギル、ミシシッピーアカミミガメ、アメリカザリガニ等の外来種は、見られませんでした。(午前中で見学を終了したので、午後に出現種が増加したのかは、確認しておりません)

写真3.「かいぼり」取材とスタッフ達

毎年体験している国営武蔵丘陵公園あざみ沼での生き物調査に較べて、やや拍子抜けした「沼のかいぼり」でした。

8月25日(金)9時より、 昨年度までは、都幾川鞍掛橋から丸木美術館までのカヌー体験などを含んだ「河童会議」(東松山市環境保全課主催の野外体験学習)が、衣替えしてニジマスの掴み取り(マス塩焼き体験)や川遊び、生き物観察などを中心に実施されました。

当協議会・岩殿満喫クラブ・比企自然学校・児沢探検隊の東松山市民環境プロジェクトに参加する団体が、そのイベントの協力スタッフとして、前日の網仕掛け・機材の準備運搬等を4~5人が参加協力しました。

写真1:もんどり網の仕掛け

当日の市内からの参加者は、児童44人・保護者41人の合計85名を超える状態で、ニジマス掴み取りでは仕切ったネット一杯に元気よく、掴み取りに夢中になる児童達が印象的でした。

写真2:ニジマスの掴み採り

写真3:つかんだぞ、ニジマス!!

写真4:東松山市広報「10月号」記事

生き物観察では、4つのもんどり網の割には漁獲高が低く、種類もカワムツ、モツゴ、オイカワが優先種で、

コクチバス(15㎝級)、ジュズカケハゼ、シマドジョウ、アブラハヤ、シマエビ、テナガエビなどを、参加者に紹介するに留まった。スッポンなどの捕獲も期待されたのですが、2班に分かれて訪れた見学者には、やや「今日は、不漁です!」ということで、理解して頂きました。

写真5:参加者へ生き物観察と説明

今年も、8月11日(山の日)に、NPO荒川流域ネットが主催する地曳網・タモ網で魚捕りに、子供3人(東松山市立新宿小6年生)と保護者3人をお連れして参加した(会場は、嵐山町二瀬橋付近)。

前夜と早朝の降水で、水位が上昇して子供達の川での網曳きが安全上危ぶまれましたが、安全見守りを行うスタッフが、新河岸川水系からも多く参加してもらったので、川幅50~60mの平均水位は約80㎝程度であったこともあり、安全に刺し網を曳くことができた。

写真:刺し網に下流から追い込んだ魚類などへ、一斉投網

但し、武蔵漁協が放流したアユは1尾も採捕出来ず、コクチバス(6~25㎝)、オイカワ、ウグイ、シマドジョウ、カマツカ、ウシガエル(幼体)などが刺し網で捕れて、子供達にミニ水族館で生き物学習が行われた(講師は、埼玉県環境国際センターの金澤光さん)。

写真:二瀬橋下での、ミニチュア水族館の講義(講師:金澤さん)

アユの塩焼きは、事前にスタッフが買い取った養殖アユ(約70尾)と、金澤さんが秋田の河川にて友釣りで釣った天然アユ(約60尾)の炭火焼きが振舞われ、「味較べ」を行なってもらいました。(天然アユの方が、脂が少ないように感じました…)。

写真:昼飯時に、アユ塩焼き(養殖ものと、天然もの)に舌づつみ

川遊びの余興として、子供らによる投網体験が行われ、ブルーシート上にバラ撒いた『菓子捕り』ゲームが行われ、午後に予報されている「降水前」に子供達の了解を得て、早めに帰途に就きました。

写真:投網による菓子捕りゲーム(指導は、金澤さん)

6年生に引き続き、7月13日(木)に新宿小学校3年生の校外授業「市野川探検隊〈水辺観察会〉」が挙行され、協議会会員・PTA・担任教諭の引率・指導の下に無事終了しました。当日は、雨雲が市内を横断し、パラパラと雨が降りましたがすぐに止みました。児童たちは全員ライフジャケットをつけ、ガサガサ生き物採集や川遊びを楽しんでいました。

7月6日(木)東松山市民環境プロジェクトにも登録されている、新宿小学校6年生(81人)の環境学習指導を実施しました。

前々日(4日)から、小学校近くを流下する市野川の旧流れ川橋周辺に、大小12個の仕掛け網をセットしましたが、台風3号と梅雨前線による夜半の降雨で、小型網1個の亡失がありましたが、高水敷に打ち上げられたものの5日に再度セットし直して、6日当日は午前9:00から河川敷での「生き物調査」を無事完了した。

11:00からは、小学校体育館にて協議会運営委員2名による、都幾川・市野川・滑川3河川の水質汚濁判定を、埼玉県水環境課より支給されたCODパックテストで、全員が学習しました。

写真1.市野川右岸高水敷での生き物調査(左岸の小山は、国史跡「松山城館跡」)↓

生き物調査の魚類ではタモロコ、モツゴが優占種となっており、ドジョウ、ギンブナ(稚魚)、タモロコ、ナマズなどが確認された(7種)。甲殻・両生類では、モクズガニ、テナガエビ、スジエビが多く確認され、ウシガエル幼体(オタマジャクシ)が多数を占めた(6種)。

昨年度より、魚類の出現種類が少なかった要因としては、台風3号による水位上昇で、網が浮き上がり、小型魚類(コイ、フナなどの稚魚)が掛からなかったものと推定します。

写真2.数多く採捕されたオタマジャクシ(丸型水槽のウシガエル)、ミシシッピーアカミミガメ↓

写真3.4.環境アドバイザーと担任教諭による、パックテスト(COD)の指導↓

水質判定学習では、市役所広報に載っている3河川水質現況(BODで、都幾川0.3ppm、市野川1.5、滑川2.8ppm)に準じた汚濁傾向に沿わないCOD判定結果となった。その原因は、3号台風と降雨がもたらした流量・水位上昇で、3河川とも泥流が混じり判定に不向きであったためと、児童達に補足説明しました。

今後の河川整備計画では、H30年度より城南新宿橋下流の約300m地点に、新諏訪堰(ラバー転倒型)が整備される計画になっており、堰上・下流での低水路護岸工事の親水性を期待していきたい。

梅雨時期にも拘わらず、環境学習開催に応じた堤防草刈り業務では、東松山県土整備事務所(河川砂防部)のご配慮に、何時もながら感謝いたします。

NPO荒川流域ネットが毎年実施している、流域一斉水質調査に参加しました。6月4日(日)が、流域で活動する団体の統一実施日ではありましたが、当協議会では4人の参加者の都合もあり、3日(土)の午前中に実施しました。滑川、市野川、都幾川の3河川の定点観測地点10箇所に於いて、パックテストでCOD等を判定しましたが、今年も都幾川、市野川、滑川の順に水質の汚染度悪化が示されており、大きな変化は有りませんでした。

結果は、流域のネットが取りまとめ、今年度下期に広報される予定です。

下の写真は、都幾川新東松山橋(国道407号)下流での採水作業(参加者は4人)

比企の川づくり議会では、H23~25年度に亘り『武州・入間川プロジェクト』―都幾川・槻川水系のコクチバス撲滅作戦―に助成申請を行い、刺し網・投網をメインとして駆除活動を行い、定期的な産卵床と稚魚摘出などを行ってきました。

また、釣り人や市民への周知・啓発の為の立て看板(ボード)も作成し、数カ所の岸辺に「ブラックバスの再放流禁止」を呼びかけてきました。槻川上流の館川ダムでは、バス釣り人が減ってきたとの報告を受けてきました。

5月24日(水)、全国内水面漁業協同組合連合会(本部:東京赤坂)の試験研究の現場視察を許可され、『電気ショッカーボートを用いた外来魚の駆除技術試験』を見学してきました。

この技術は、平成16年頃から北海道立総合研究機構(道内河川)や環境省皇居外苑管理事務所(外苑濠)で

試験研究されてきており、滋賀県(琵琶湖)などでも駆除効率が検証されてきたものです。近年、埼玉県水産試験場でも導入を行い、連合会指導の元に試験場・入間漁協が入間川の田島屋堰(狭山市)の下流止水域で共同試験を行いました(写真1.参照)。

■写真1.⇒電気ショッカーで仮死した魚類の採捕

1回の操船(約20分)でコクチバス(約3㎝~40㎝強)は約15~17尾が駆除され、研究者より胃内容物の同定が実施されました。電圧約300Vの電気ショックで気絶したバスの胃内容物は、魚類ではカマツカ・ヨシノボリ・小型のオイカワなど、甲殻類ではヌカエビなどで、比較的泳ぎの遅い生き物が採餌されていました。大型のバスでは、針が付いたままの疑似餌ワーム(約7㎝)3本も飲み込んだまま駆除された個体も確認され、再リリースの犯罪行為が常態化していることを垣間見ました(写真2、写真3.参照)。

■写真2.⇒採捕された仮死状況の魚類・甲殻類など

■写真3.⇒30㎝超級コクチバスの胃内容物(胃内の疑似餌ワーム)

3回の操船で、概ね50尾のバス駆除・採捕を行って、埼玉県水産試験場に持ち帰り、体長・体高・胃内容物など精査が行われるとのことでした。電気ショックを受けた在来魚(殆どがオイカワ)は、ショック・麻酔が解けた段階で元の川面に放たれたことは言うまでもありません。

GW真っ最中の4月30日(日)、入間川の菅間堰(川越市・川島町)で稚アユの放流調査が、快晴の中で行われました。

主催はNPO荒川流域ネットワークで、入間川水系への自然溯上アユ復活事業として毎年この時期に標識アユ放流イベントが行われて、埼玉西部地域の各市民団体からの応援・協力を得て実施してきました。今年はGWに加えて快晴も手伝い、老若男女の参加者は82人と盛況裡に進行しました(約4,200尾の放流)。

この川越市・川島町の間にある菅間堰の下流は、まもなく荒川に合流し東京湾へと繋がる。上流は入間川、小畔川、越辺川に分流し、その越辺川に都幾川が合流している。都幾川には未だ魚道が整備されていない農業用水堰が多く、今後3年間で3つの堰に埼玉県東松山農林振興センターの設計・工事で魚道が整備される予定です(『川の国埼玉はつらつプロジェクト』)。この堰の魚道を通らないとアユは溯上できないのだ。残念ながら、これまで埼玉県の『まるごと再生プロジェクト』で整備され、東松山市の主導でオープンした「鞍掛清流の郷」まではまだアユは溯上できていない。

今後整備が進み、私達の比企地方の身近でも、天然アユが見られるようになることを期待し、川づくりに協力していく予定です。

去る22日(土)に、運営委員を中心とした方々のご参加を頂き、東松山社会福祉センターにてH29年度定期総会を開催しました。事務局からの事業報告、決算報告が行われ、参加者の皆様からご審議・ご意見等をいただき、定刻16:30前に閉会致しました。

議案書の採決・承認を経た【平成29年度 総会資料】は、本ホームページの【活動報告】をクリックしますと、H21~H29年度まで9年間の総会資料が閲覧出来ますので、参考にご覧頂ければ幸いと存じます。

意見交換では、昨今の比企郡内の河川でも、めっきり魚影が少なくなり、河川生態系の激変が到来しているとの意見が聞かれました。22日の埼玉新聞の一面記事でも、その意見を反映したデータが掲載されておりました。特に、アユの放流など漁業資源を管理する漁協の組合員は、10年前より25%も減り、担い手不足に陥っていることや、漁獲高では、昭和61年(1986)のピーク時より、3.4%の漁獲高まで激減した「河川漁業」の負の遺産が特筆されています。

釣り人減少による「遊漁料」の収入減や、魚の産卵場所である護岸整備や野鳥やカワウ問題など、多面的な構造問題であることを示しておりますので、一読頂いて河川や水辺環境保全に役立てて頂ければ幸いです。

⇒埼玉新聞(4月22日 朝刊)1面記事 埼玉新聞4.22.docx

東松山市は、埼玉県が昨年度までに「川のまるごと再生」で整備された鞍掛橋周辺で、

バーベキュー場「くらかけ清流の郷」の新年度開所式を行いました。

主催者は、東松山市環境産業部商工観光課及び観光協会ですが、参加団体としては

唐子地区ハ-トピアまちづくり協議会、上唐子第1区自治会、下唐子自治会、神戸自治会、

商工会唐子支部、当協議会などでした。

⇒PDF(4月2日 新聞記事)。埼玉新聞記事 くらかけの郷.pdf

埼玉新聞記事にもあるとおり、昨年度の入れ込み客数は2万2千人と5年前に較べて

約3倍の増加を示し、今年度も増加傾向を示すと思われますが、私達も「これらの来客圧力」

が河川環境保全にどういう影響を示すのか、生き物や魚類の生態系への影響をモニタリング

して行かなければと考えております。

にぎわいの創出を一般的に否定している訳ではありませんので、地元自治会や観光協会の

方々と、環境保全や生態系(水辺、生き物、魚類など)の多様性等について、今後とも協働

して問題解決を図らなければと再認識した開所式でした。

⇒PDF(BBQオープニングのチラシ)くらかけ清流の郷BBQ.pdf

今年度も皆様方で、積極的利活用を進めると同時に、環境変化に対してより一層の観察力

・洞察力を発揮して下さる様お願い致します。

3月16日(木)10時より、東松山市唐子市民活動センターに於いて、埼玉県が3~4年間計画・施工して完了した

川のまるごと再生=『くらかけ清流の郷』で、継続して東松山市環境産業部商工観光課が周辺整備を行っている

事業の報告会へ参加してきましたので、要旨を報告致します(これまでは、千葉運営委員に担当して頂きました)。

1.その後の運営状況について⇒資料1-1 PDFを参照して下さい。

資料1- 1.pdf

特に、再生事業を開始したH24年度の来場者数8,400人は、H28年度には約3倍弱の22,300人台まで急増した。

入れ込み客数の増加はおおいに評価されるところであるが、地元唐子・神戸自治会やまちづくり協議会の方々からは、

来場者が多い時期での「防犯対策=防犯カメラ設置」、「ゴミ処理対策」などの要望がありました。

昨年、少年暴行死亡事件(殺人)を起こした稲荷橋での駐車場の早期整備や、トイレ・防犯カメラの設置などが

強く要望されましたが、裁判などの現場立証の関係なども影響して、市の整備事業(駐車場)もH31年まで遅れる状態

であることを説明されました。それに伴い、我々が駐車場近くに設置すべく、2年前から準備してきた「コクチバス撲滅作戦」

の為の「周知・啓発ボードの設置」も遅れることが分かりました。

自治会の農業関係者からは、特に河床の土砂堆積が著しく、溢水の可能性がある区域が多くなってきているので、

県土整備事務所河川砂防部へ浚渫の要望を述べておられました(特に、稲荷橋左岸)。

2.東松山市のH29年度整備計画など⇒資料2 PDFを参照して下さい。

資料2-1.pdf

東松山市商工観光課は、平成28年度事業として資料2-1の赤字・赤線で表示したBBQ南側の樹林を切り過ぎたので、緑陰を

求める来場者の希望に基づき植樹を行い、鞍掛山を展望広場とするために散策路を造ってきましたが、平成29年度は鞍掛山

散策路の完成を目指す計画であることが述べられました。

当協議会を代表して報告会に参加しましたので、埼玉県が昨年よりスタートさせた「はつらつプロジェクト」の概要を説明し、

下流・川島町での農業用水堰での魚道設置が開始されるので、3年後には鞍掛橋までの天然アユ遡上が可能になると共に、更なる

水辺の賑わいを広範囲に下流からも求められるよう(川島町の矢来堰に魚道整備計画など)、県土整備事務所・農林振興センター、

各土地改良区・自治会が協働して検討し、川の再生活動に協力して下さるようお願いしてきました。

≪投稿者:渡辺仁≫

3月12日(日)、国立女性教育会館(嵐山町)にて第21回荒川流域再生シンポジウムが開催され、2016

年度の入間川水系での標識アユ遡上調査結果や、荒川流域一斉水質調査結果(Googleマップ化)の報告が行われました。

⇒国立女性教育会館 大会議室での第21回荒川流域再生シンポの開催写真

また、H28年度より開始された埼玉県の「川の国埼玉はつらつプロジェクト」について、東松山農林振興センター農村整備部の担当者から、越辺川・都幾川の3箇所の農業用水堰に魚道を設置する計画の概要が発表されました。3箇所とも国の直轄管理区間(荒川上流河川事務所)ですが、建設主体は県農林振興センターとなりますが、堰の管理者は川島町・東松山市の土地改良区ということで、今後両自治体を中心とした「WT(ワーキングチーム)会議」で、実施設計などの検討・決定や維持管理体制の協議が行われることになります。

年度として、先に実施設計・建設が予定される川島町WTには、関連する5つの市民団体の1つとして、当協議会も加わっておりますが、特に東松山の矢来堰(構造は、蛇カゴ・布団カゴ)は昨年9月1日の台風で、堰の堤体中央部が約10m程決壊しており、H28年度竣工予定で工事が継続中です。

⇒H28年9月1日の台風で決壊した矢来堰の復旧工事写真、木杭列の左側の布団カゴ(H29.3.10撮影)

未だ概略設計すら出来ておらず、3年後のH32年度には着工・竣工の計画となっておりますが、東松山WTもこれから立ち上げられる予定(H31年度)で、当協議会も全面的に支援・協力していくことになる予定です。

3月4日(土)13:30より、関東地方整備局河川環境課の主催による「H28年度 河川協力団体の活動発表会及び意見交換会」が、浦和市にある荒川上流河川事務所 西浦和出張所の会議室に於いて開催されました。

開催趣旨は、河川協力団体(NPOや財団法人、任意団体)と河川管理者が継続的にパートナーシップを構築するため、関東の各地で活動している現状を理解し、意見交換を行い、協力関係を深め、各河川の地域ニーズに応じた国の河川管理行政の向上を目指すことであった。

現在までの協力指定団体数は、関東地方全体で29団体、その代表者(又は代理人)が参加して、色々な水系や湖沼等の活動発表が行われました。

⇒27協力団体の活動状況は、以下をクリックしてみて下さい。

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000666291.pdf

⇒発表会開催(渡良瀬遊水地、霞ヶ浦、鬼怒川、涸沼などの事例発表)

⇒参加者全員(国土交通省側16人、河川協力団体側20名)による、意見交換会

2月4日(土)AM10:30~PM4:00、「川の再生交流会 ~流域でつながる、次世代でつながる~」がさいたま市民会館うらわで開催されました。交流会の午前の部は、全体会がホールで行われ、県立浦和第一女子高アナウンス部が司会進行を担当。オープニングコーラスで県立松山女子高音楽部が「ふるさと」などを熱唱してくださり、開会セレモニーを行った。

⇒【午前】の交流会の全体風景

栄東高校が芝川の調査活動、(県)水辺再生課と『埼河連』が川のまるごと再生プロジェクト、水辺再生100プラン事業の報告、(国)荒川下流河川事務所と荒川の自然を守る会が荒川太郎右衛門地区自然再生事業などの報告がなされました。

午後は7つの分科会に分かれて、同時展開を開催しました。

⇒【午後】の分科会会場風景(第6分科会ー県北・県西流域ー)

今回は、初の試みとして綾瀬川・芝川、新河岸川などの流域ごとに6つの分科会が設けられ、初めての学生交流分科会では水辺をフィールドに活動している学生たちが集いました。

各分科会で、清掃美化化活動、環境学習、水質改善、歴史や文化をつなぐ、湧水、河畔林、アユなどの魚の保全等をテーマに、参加者たちがポストイットや模造紙などを使いながら熱い論議を展開しました。

また、当日御参加いただいた方には「川の国応援団グッズ」がプレゼントされるとのことです。

詳しくは、以下に添付したチラシをご覧ください。

「川の再生交流会」案内チラシ⇒H28年度 川の再生交流会 チラシ.pdf

11月26日(土)、比企の川づくり協議会主催による「第16回河川見学会」が開催され、5~6台の自家用車に分乗・移動しながら、15名が参加する大変意義ある見学会となりました。

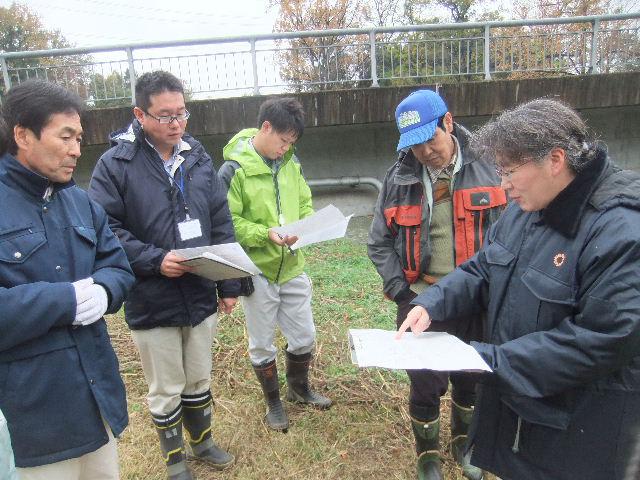

見学会は、都幾川の矢来堰(東松山)、越辺川の中山堰(川島町)、出丸堰(川島町)に魚道を設置し、アユが遡上できるようにいするため、工事着工前に事前見学しようと計画されたものです。工事担当者の県東松山農林振興センター、河川管理者の荒川上流河川事務所にも担当者に参加していただきました。

■写真1 矢来用水堰(東松山市葛袋)の蛇カゴ堰は損壊が激しい(堰の屈曲部)

■写真2 中山用水堰(川島町吹塚)で県・農林振興センターからの事業説明

■写真3 出丸用水堰(川島町上井草)での現地見学と若干の意見交換

■写真4 市民団体参加者による意見交換会(市民文化センターにて)

今後は、矢来堰では東松山市環境産業部農政課・矢来用水堰土地改良区等を交えてのワーキンググループ(WG)、中山・出丸堰では川島町農政産業課・川島土地改良区等を交えたWGを結成し、基本設計や実施設計段階で、河川市民団体・漁協関係者等と一緒に協議し、魚道づくりや水辺拠点の整備事業を検討していきます(H28~31年)。

午後の意見交換会では、設計段階で魚道の専門家等の意見や検討が必要であり、コンサル、工事担当会社もその意見を参考としなければ「入間川の菅間堰」での失敗例を繰り返す恐れがある、との大変参考となる意見もありました。

11月14日(月)は、明治4年の太政官布告によって、埼玉県と入間県が誕生した「日」だそうです。

それで、当日は「県民の日」となっており小・中学校などが休み、県が主催した祈念式典が多くありました。

以前のメールでお知らせ致しましたが、埼玉県表彰規則に則り、個人の表彰とは別に当協議会を含んだ

5団体が知事表彰の栄誉に浴することになり、委員&会員の代表として表彰式(さいたま市)に参加してきました。

表彰に至った事績概要は以下の通りで、表彰式の風景や表彰状は添付写真としてUP致しました。

これも、ひとえに市民・住民の方々のご支援、委員・会員の皆様のご努力の賜物と、ご同慶に堪えない次第です。 以上

■知事表彰の風景

■環境保全功労の表彰状

■表彰事績:「長年にわたり、都幾川、市野川流域の水環境保全活動に尽力してきた。

この間、都幾川、市野川流域の住民に対する水環境保全意識を向上させるための普及啓発活動

・水質調査・環境学習を行うなど、水辺環境の向上に貢献してきた。これらの功績は顕著である。」

11月12日(土)、恒例の「第13回ふれあい市野川クリーンアップ作戦」=ゴミ拾いイベントに、当協議会は「川に親しむ(市野川の生物採取・展示)」担当として参加しました。

暦の上では、既に立冬も過ぎているので、河川の水温も15℃~18℃と下がってきており、一部の動物たちは冬眠に向かう頃でもあるので、出現種類数がグッと落ちるのですが、前々日10日(木)にもんどり網・小型刺し網など6個を、吉見側左岸河川敷の作戦本部から見える、右岸側ヤナギやクワの根本にシッカリと結わえつけました(撒き餌を投入して)。

翌11日(金)は、深夜から強い雨が降り注ぎ、昼頃には50~60㎝程の水位上昇が見られ、掃流力も加わり設置した網の水面浮き上がりや、水面からの確認困難な状況になったが、イベント開催12日(土)には、水位も下がり確認出来なかった網もなんとか全部回収することができました(ラッキー!!)。

参加者は、主催者発表で約600人、当協議会のイベント展示会場には、協議会々員・新宿小学校の「飼育委員会」の児童達、事務局所在の町内会の方々の応援も加わり11名のスタッフで切り盛り致しました。

魚類では、コイ・ナマズ・ライギョ(カムルチー)・ヘラブナ・ブルーギル・カワムツ・アブラハヤなど、両生・爬虫・甲殻類ではウシガエル・ミシシッピーアカミミガメ・テナガエビ・シマエビ・モクズガニなどが、代表的な出現種であった。

訪れた市民や子供達は、タライや水槽に小春日和になった河川の生き物に一時の癒しを満喫しているようであった。本作業に、前々日からのモンドリ網などの設置にご協力頂いた会員、当日早朝からの展示施設設置・生き物採集展示にご協力頂いた委員・会員の皆様に感謝申し上げ、若干の添付写真を用いたPDFで、報告とさせて頂きます。

第13回ふれあい市野川クリーンアップ作戦 原稿.pdf

埼玉県県土整備部水辺再生課によって推進・整備事業が実施された「水辺再生100プラン(H20年~)」「川のまるごと再生プロジェクト(H24~)」で、比企の川づくり協議会が活動する地域でも、多くの公共事業・工事が実施されました。

主な整備事業は、「清流の復活」と「安らぎとにぎわいの空間創出」の二本柱を骨子として、護岸・周辺整備・散策路・飛び石・アクセス整備などが行われ、比企地方を貫流する都幾川・槻川でも、長い区間での「水辺再生」が行われました。

にぎわいの空間創出のため、水辺でのアクセスや親水機能を高めるために、「飛び石工」や簡易な「流れ橋」が、H27年度末に出現し竣工に間に合わずまだ工事を続けている箇所もありました。当協議会の運営会議では、これらの特に、河川横断工事を伴う飛び石工と護岸工事に着目して、協議会の委員を中心に、都幾川・槻川で竣工された「飛び石工などフォローアップ調査・見学会」を実施致しました。

写真2、3には、「もりんど」の皆様による過年度写真を参考資料として添付させて頂きました。

写真1⇒都幾川(本郷野球場前)での現地調査・見学会

2016_0618Ⅰ飛び石見学会 圧縮0035.JPG

写真2⇒ときがわ町花菖蒲園前の護岸・飛び石チェック(2015~2016年時)

都幾川 (花菖蒲園前)飛び石関連.jpg

写真3⇒槻川(小川町青山上・増尾地区)での現地調査・見学会(2011年時)

槻川飛び石関連(参考資)-2.jpg

都幾川には東松山市~ときがわ町の間に8箇所、槻川には嵐山町~小川町~東秩父村の間に7箇所の飛び石・流れ橋が建設されており、その影響を見聞し調査するための現地見学会を、6月18日・土(都幾川)と7月31日・日(槻川)の両日に行った。

都幾川で7名、槻川で6名の参加者によって行われ、「飛び石工 現地調査・見学会」として取り纏めましたので、中間報告でありますが、問題点が整理・顕在化されてきました。以下に、15箇所の工事状況をPDFにして、緊急報告致します。

今後の計画として9月には、代表的な「ときがわ町花菖蒲園前の飛び石周辺」の河床の「生き物追跡調査(モニタリング)」を計画しております。

PDF1⇒都幾川と槻川の「飛び石」見学・チェック、

課題と問題点(中間報告)

任意団体「市野川を再生させ隊in松山」が環境学習支援として7年前から継続してきた、東松山市立新宿小学校6年生(3クラス、65名)の「市野川の生きもの調査と水質判定」を実施しました。市民環境プロジェクトに登録しているイベントであるため、今年度から当協議会が引継ぎました。

当日の支援スタッフは比企の川づくり協議会4名、加藤PTA会長、東中学校の生徒3名で支援活動を行いましたが、市野川の草刈業務が7月より開始されたこともあり、河川内に不法投棄されたバイクなどの大型ゴミの撤去作業も、前々日より県土整備事務所・草刈業務受託会社と協働して実施致しました。 写真1⇒不法投棄物撤去作業

猛暑のため早めに河川敷から体育館に移動し、(常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法による)簡易パックテストCOD(低濃度)で都幾川、市野川、滑川のCOD(化学的酸素要求量)を測定しました。東松山市を貫流する3河川の水質比較を行ない比較的汚濁の進んだ滑川・市野川の数値(7ppm以上)と流量も豊かで清流に近い都幾川の数値(2ppm)を比較して水質環境の現状を把握してもらいました。 写真3⇒水質判定結果を説明して頂く先生と協議会会員

②滑川不動橋上流

②滑川不動橋上流 ③市野川天神橋下流

③市野川天神橋下流 ④市野川吉見百穴前

④市野川吉見百穴前 ⑤市野川慈雲寺橋下流

⑤市野川慈雲寺橋下流 ⑥市野川徒歩橋下流

⑥市野川徒歩橋下流 ⑦都幾川鞍掛橋下流

⑦都幾川鞍掛橋下流 ⑧都幾川稲荷橋下流

⑧都幾川稲荷橋下流 ⑨都幾川新東松山橋下流

⑨都幾川新東松山橋下流 ⑩都幾川長楽落合橋付近

⑩都幾川長楽落合橋付近

5月16日(月)午後3時より、当協議会と東松山県土整備事務所(河川砂防部)とのH28年度の第一回目の打合せ会議が、新人事による初顔合わせも含めて、県土整備事務所2階会議室に於いて開催されました。

県側からは、菅原河川砂防部長・乾(いぬい)担当課長(下流域担当)・山本担当課長(上流域担当)・桑原主任(女性)の4名が参加され、当協議会からの6名の参加者を加え、10名による「年度初めの打合せ・顔合わせ」を行いました。

協議会からは、27年度の事業報告と決算、28年度の事業計画と予算等の説明と県河川行政に対する要望と提案などが行われ、県土整備事務所からは28年度の18事業(護岸工、築堤工、浚渫工、流路工、砂防堰堤工など)の説明と図上説明(A-3版)が行われました。

特に、質疑応答が集中したのは、都幾川・槻川水系での浚渫工を実施する場合の生き物に対する配慮(特にウグイ産卵時期)や河畔林の除伐(まるごと再生地区)に関して協議会側から工法や工期に対する注文が多く出されました。

県土整備事務所の担当課としても、私達市民団体や漁協からの意見具申に対しては、今後も慎重に対応するとの約束を得ましたので、工事対象となる地域や団体へ持ち帰り、再度県側へ要望や提案を行っていくことが確認されました。

写真:東松山県土整備事務所での「初回打合せ・顔合わせ」風景 ⇒ 県土打合せ会議1.jpg

『全体的には、大分改良され遡上しやすくなったという評価だが、下流端のエプロン状態だった所は、コンクリートを深くハツってプールを作り、入口は上りやすくなった。もう一段下流側に予定していた隔壁は川底の状態が悪く、設置できなかった。欲を言えば、魚道の右岸側を上側と同じように傾斜を付けた方が、様々な魚やモクズガニ等の遡上に対応できるのではないかという意見があった。

中流部が、魚道に深さがなく、なおかつ粗柱付きブロックが突出しているので、そこだけ流速が速くなるのではないかという意見があるので、今後の検討課題となった。

上流部の課題は、流入する流量をコントロールする必要があるが、角落しを設置することになるが、どれだけコントロールすることができるか、また、流量の変化に施設として対応できるかということになる。』

国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所の河川環境課 河川環境係長 関根 英樹氏から、当協議会へ以下の様なHP掲載の連絡がありました。

今後、毎年協力団体としての「活動報告 写真・文書」が、掲載されることになります。また、広く関東地方から河川環境に活動する他団体やNPO法人等の情報を取得することが出来るようになりましたので、ここに掲載してフルに活用して頂くことを期待いたします。

『いつもお世話になってます。

先日、皆様に記載内容の確認等ご協力頂きました河川協力団体の活動状況(平成26年度の活動状況)について、本日付けで関東地方整備局のHPに掲載されましたので、情報提供いたします。

【HP掲載先】

・活動状況について

http://www.ktr.mlit.go.jp/river/chiiki/index00000004.html

尚、皆様の活動状況につきましては。以下の順で掲載されております。以上よろしくお願いします。

⑧高麗川ふるさとの会(坂戸市)

⑨荒川の自然を守る会(上尾市)

⑩比企の川づくり協議会(東松山市) 』

2月6日(土)AM10:30~PM4:00、「川の再生交流会(旧・埼玉県河川愛護交流会)」がさいたま市民会館にて開催されました。

主催は埼玉県河川環境団体連絡協議会(略称:埼河連)と埼玉県環境部水環境課。川にかかわるNPO、市民団体や行政等約400の参加者が。司会は浦和第一女子高アナウンス部が担当し、伊奈町の小針中学校・合唱部のコーラスでオープニングセレモニーが行われた。

⇒小針中学校コーラス部

⇒全体会議での発表

環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部の吉川圭子氏の講演や松伏中学校の先生が小・中学校の環境学習事例を発表、さらに戸田市のNPO団体、越谷市の連合自治会などが川の再生や美化活動を報告しました。

お昼を挟んで、午後からは6つの分科会が開催されました。「美化活動」、「水質改善」、「多自然川づくり」、「100プランとまるごと再生」等の6分科会が行われる中、当協議会から参加した5名の方々は、「環境学習」など複数の分科会でスタッフとして協力しました。筆者の参加した「環境学習」分科会では、獨協大学の学生、夢クラブが事例発表を行いました。

⇒ワークショップGでのKJ方式発表風景(環境学習分科会)

発表後、各テーブルごとに日頃の環境学習の成果、なかなか進まない点、原因や対策などを話し合い、皆さんの真剣さ、熱心さが伺える「まとめ」となりました。分科会後は、もう一度全体会です。最後に閉会にあたってのまとめが行われ、終了となりました。

⇒各ワークショップGの取り纏め

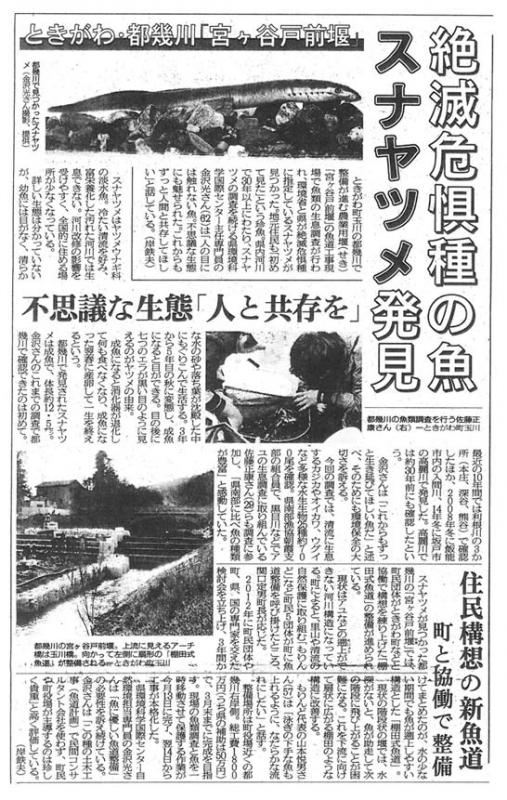

去る1月14日(木)の都幾川 宮ヶ谷戸前堰の魚道整備事業で、生き物の「引っ越し作業」を記事としてUPしましたが、午前の工事開始から一緒に調査をされていた、埼玉県環境科学Cの金澤さんは、絶滅危惧種のスナヤツメを1尾採捕して同定・接写撮影後に、埼玉新聞の記者発表に応じ、河川環境の重要性を訴えておりました。

その記事を、ご本人よりお送り頂いたので、本HPに記事全文をJPEGにて紹介致します(下段)。

18日(月)は、夜間からの降雪が15㎝となり、小学校等は2時間遅れで開校することとなりました。筆者の定期ミニ水族館の掃除も午後に実施することとなりましたので、先日16日(土)13:30~17:00より、荒川上流河川事務所の西浦和出張所に於いて、関東地整局河川環境課・水政課・河川管理課主催の「意見交換会・活動発表会」に参加してきましたので、添付資料・写真を添えて、概要の参加報告を行います。

⇒写真は、荒川上流河川事務所の西浦和出張所の会議室風景

1.参加者総数 関東地整局指定協力団体(26団体中)20団体(21名)

関東地整局内出席者 16名

2.活動事例発表者(別紙1を参照のこと) 9団体(当協議会からも発表)

⇒別紙1河川協力団体出席者一覧.pdf

3.意見交換会の概要

①全国197団体が認定されている中、関東地整局で26団体は少ないと思われるが、今後「顔の見える」交流を行い、活発なパートナー態勢を構築して、協働・業務委託できる体制(制度設計)をつくっていきたい。

②協力団体へ「委託する範囲(概念)」として、河川法99条の委託の範囲で実施するしか出来ない。建設業法の中の、「工事範疇」(草刈も工事に相当)、「下請け、外注の概念」に相当するものは委託ではなく、一般競争入札・発注や随意契約の工事範囲に相当するので、委託出来なくなる。

③よって、別紙4に基づく「委託出来る条件」が限定されてくる。<草刈り+外来種除去>のような、環境教育・啓発を主目的に名称変更することが条件となる。

⇒別紙4

④委託方法は、協力団体・社団法人・財団法人等へ公示後、申請資料を受理した後に、選定・委託というフローになる。

4.総括(私的)

意見交換会に参加して、地方整備局の見解を聞いてみると、「活動範囲の限定」「活動の実績・経歴」「他団体との競争」も要求されてくる傾向になると感じられました。

その為には、整備局や事務所との日常的(又は定期的)な交流や意見交換などが要求されるだろう、と直感した次第です。

まあ、タナボタ方式に「委託」が為される訳ではなく、何らかの営業努力を要求されてくるということです。

(以上が、測量設計やコンサル業界を永らく体験した筆者からの、委託者側見解・目論見に対する直感的な感想でした!!)

高麗川まるごと再生事業(日高市分)の全面変更を求める!! 埼玉県河川環境団体連絡協議会 (埼河連) からの投稿

埼玉県のまるごと川の再生事業計画は多くの成果のうちに進行している。反面、計画そのものが川の環境保全を根底から揺るがす事例もあるのは大変残念である。今年度の計画で、高麗川まるごと再生事業のうち、日高市分の再生事業は以下の点で容認できないことが分かった。

1.今回の高麗川まるごと再生事業のうち日高市分事業は、川の再生100プランの巾着田事業から発展的に計画されたものであるが、住民に広く説明をし、公開されたものでは無かった。つまり、一部の要望を聞いたものではあろうが、広く住民の要望を採択したものでは無かった。

高麗川は埼玉県の河川にあって、水質はAAにランクされ、埼玉の清流の代表格である。この素晴らしい高麗川で、両岸が河岸段丘の、カワセミが生息する豊かな自然の中にコンクリートで固めた遊歩道を造成することは許し難い整備である。

2.川に近付き、水辺に接したいと願う住民は多い。しかし、自然に反する整備を望んでいない。今回、高麗川の整備予定地を見ると、自然に近い「踏みあと」程度の整備で十分である。大きな石をよけ、小石、砂利でならす程度で充分である。年に数回の補修は必要だが、僅かな費用で整備可能である。今回のまるごと再生事業で、整備後の保全に、埼玉県は住民参加を提唱しているが、これは住民と長期にわたり協議することで、その後の保全が可能であるとしている。その精神から言って、整備後の手間はかかるが、「踏みあと」程度の整備を要望する。

3.川に行きたいと願う住民には、スポット的に上下する道筋、階段は必要である。

4.治水・護岸の要望は強い。県は護岸や樹木の手入れを民地であるとの理由からほとんどしていない。今回のまるごと再生事業では、大要として、治水とは関係なく進められているが、日高市分では一部に護岸事業を進めるから、このまるごと事業を容認せよとの声が上がっている。護岸工事は別物であるとの説明が必要である。

5.下流の住民は高麗川の清流を思い浮かべて水道の水をいただく。日高市民が「まちの活性化」をうたい、清流の保全を願っていると思う。

⇒日高市市民団体「リンクス高麗川」からのメッセージです

結語

①コンクリートで固める遊歩道計画を中止し、撤回すること。

②踏みあと程度の多自然工法で、景観にマッチした整備に変更すること。

③細部は日高市民が広範囲に、多数参加出来る話し合いの上、合意の得る事業計画を決定していくこと。 以上

県水環境課からは、埼河連に所属する団体・個人宛に添付したチラシと案内状が届けられると思いますので、分科会参加希望者リスト等を添えて返信して頂き、奮ってご参加されるようお願い致します。

参考までに、午後の部の6分科会は以下の通りになっています。(チラシ2ページ、参照下さい)

午後の部13:30~

第1分科会:始めの一歩<ボランティアの始め、地域の約に立ちたい>

第2分科会:美化活動のすすめ<ごみのない川、魚が泳ぐ川>

第3分科会:環境学習<地域と学校を結び、学ぶ>

第4分科会:多自然の川づくりと環境保全<自然と心を結ぶ川づくり>

第5分科会:100プランとまるごと再生事業<継続させる活動と交流>

第6分科会:水質改善<我が家の排水はどこへ行く。マナーの向上>

⇒再生交流会の案内チラシ2ページ

11月7日(土)、東松山市と吉見町の境に在る吉見百穴前の市野川高水敷で、第12回目のクリーンアップ作戦(清掃活動)が実施されました。11回目より、東松山ロータリークラブを中心とした13団体の協議会方式で実施されており、私達比企川協もその一翼を担ってきました。

⇒吉見百穴前の河川敷で開会式

700名の参加者で盛り上がった「作戦」の主なイベントは、「市野川両岸の清掃活動」と「川に親しむ(生き物採取・展示)」、「地域間交流(豚汁会)」で構成されており、当協議会からは3個のモンドリ網と1個の定置網での生き物採捕を行い、地元自治会や老人クラブ連合会、小・中学校の児童・生徒達に展示・説明を行いました。

⇒生き物の展示・説明を行う児童スタッフ達

10月4日のホームページで紹介した、比企フェス・川の魅力実感イベントが、10月11日(日)ときがわ町新玉川橋周辺にて開催されました。開催準備時8:00頃には、小雨降る天気状況でしたが、徐々に好天模様となり、10時開会式・表彰式には来場者が増え多くの参加者となりました(午後3時の最終来場者数は、約4500人となった)。 ⇒ 詳細記事:埼玉新聞H27.10.15.pdf

我々の出展ブースは、もりんど(代表:山本悦男さん)を代表として、NPO荒川流域ネットワークの方々と三者共同で設営されました。担当したイベントは、「ときがわの生き物大調査」班と「川の耕し」班で、前者は来場者の親子参加をめざし、後者は川の生き物再生のための実演という趣旨で、実施されました。

水槽に展示された、魚類・エビ・カニ・水棲昆虫は、県立川の博物館の藤田学芸員による同定や説明が行われ、親・子ども達や上田清司県知事・関口定男ときがわ町長等の観察・視察が楽しく行われました。

川の耕しは、水温が低く来場者の参加はなく、協議会々員やNPO荒川ネットワークの方々によるジョレンやツルハシなどで「地道な川作業の実演」で、生き物再生(水生昆虫や魚類の増殖など)を訴える出し物となりました。

10月10日、東松山市の松山市民活動センター、ウォーキングセンター前庭で開催された「環境みらいフェア」に、共同出展しました。

岩殿満喫クラブ(代表:稲田滋夫さん)は、『岩殿丘陵の「農」のめぐみ』(森・里・川の連環チームで、里山再生)、市民の森保全クラブは『森のクラフト体験』(市民の森から里山再生)を出展し、小規模ながら比企の川づくり協議会は簡易測定パック(COD)で九十九川上流の水質測定をしました。

サトイモなど農産物の販売や松ボックリのクラフト体験に、多数のお客さん、参加者があり盛況でした。また、水質汚濁の著しい「施設排水管」には、興味のある方々と情報交換もできました。

ときがわ町のもりんど(代表:山本悦男さん)が参画して、県・町・青年会議所と企画して頂いた『ドキドキ♡わくわく☆ときがわと遊ぼう‼』が、10月11日(日)10時より、ときがわ町新玉川橋上流区間にて実施されます。

詳細は、「比企青年会議所」のHPで見られ、添付資料は、その会議所のHPから掲載させて戴きました。

⇒

また、イベントの内容は次の通りです。

●イベント概要

1 開催日時:平成27年10月11日(日)10:00~15:00

2 開催場所:ときがわ町都幾川(玉川橋~新玉川橋間)

3 主 催:埼玉県 共催:ときがわ町

比企青年会議所35周年記念事業「比企フェス」と合同開催

4 目 的:多くの県民に川遊びを通じて」川の魅力を実感してもらうことにより

「川の国埼玉」への理解を深め、合わせて県の取組をPRする。

5 企画内容:①清流を実感する催し②安らぎを実感する催し③にぎわいを実感する催し

④川の安全を実感する催し⑤集客を図る催し⑥その他

●もりんど担当企画:清流を実感する催しの「ときがわの生き物大調査」と「川の耕し」

1 「ときがわの生き物大調査」班

2 「川の耕し」班

今回の大水害では、比企地方を東流する2つの河川でも、国が流量・水位観測する地点で、早めに氾濫危険水位をオーバーして16時頃には、東松山市の唐子・高坂・野本・下松本の68世帯に避難勧告が出されました。市野川の中流域(吉見百穴付近)に自宅を構える筆者(渡辺)は、即刻マイカーで活動拠点の現状を把握するために、「天神橋流量・水位観測地点」~「滑川との合流地点」~「吉見百穴前(県道27号東松山橋)」~「旧流れ川橋(新宿小学校東)」での水位状況を緊急視察を行って、運営委員&会員に報告しましたので、水位上昇した市野川中流域の河況をご覧頂きたい。

⇒緊急現地視察を報じた水位・流況

氾濫危険水位の市野川 現場視察報告(重陽の日).pdf

⇒9日 氾濫危険水位【20.15m】を約0.2mオーバー

幸いにも、9.9の18時以降は小降りになり水位も低下したので、市野川は20:40に、都幾川は21:40に避難勧告は、解除され甚大な被害や災害報告は無かったものの、平成11年の8月豪雨以来の「緊張感と焦り」を以って、終日過ごしたことをお知らせ致します。

⇒翌10日には、3.50mも下がった水位(標)

8月2日(日)には、二瀬橋左岸(嵐山町)にて親子魚捕り、川遊びが実施されました。

主催は、武蔵漁業協同組合とNPO法人荒川流域ネットワークであり、当協議会員からも6名のスタッフとして地曳網設置や安全見守り等の協力を行ってきました(スタッフ総数20名)。

地曳網は、二瀬橋上・下流に瀬張り網を2箇所設置して、瀬張りより下流から刺し網を、ライフジャケット等で安全対策した「親子さん」によって曳き上げるという漁法で実施されました。

地曳網を引く親子さんとスタッフ⇒

過年度の秋季の実施では、25㎝級の落ちアユが数多く採捕されたが、今夏は数匹のアユに留まった。

漁網の中で数多く採捕された魚種はウグイ(地方名クキ)であり、20㎝級~10㎝級のものが多く100尾前後の漁獲と見受けられました。

刺し網や投網で採捕された、数多くのウグイ⇒

この日も、猛暑の中でのイベントであった為、鴻巣市の三谷釣具店の参加でサービス提供される、恒例のカキ氷は飛ぶように出回り(塩焼きアユは、那珂川水系のもの)、橋の下で涼を取りながら、捕れた魚の説明や外来種の異常繁殖(ミナミヌマエビ)などの現況生き物を学習することが出来ました(講師は、埼玉県環境国際センターの金澤光さん)。

ドジョウの説明と、ミナミヌマエビの生き物現地学習⇒

7月25日(土)、市野川水系の会イン滑川町では、過去2~3年の間に保全活動を行ってきた、市野川羽尾地区(蛇行河川)のキツネノカミソリ群落保護・保全活動を行った。

会員15名は、約3,000㎡の群落地に落ちているゴミや枯れ木などを取り除き、8月に咲き誇る時の群落保全の為に、散策通路境界杭を打って、通路を示すトラロープ張りを実施しました。

高橋付近で杭打ちする会員⇒

高橋から中ノ島に降りる木道も1年を経ると、朽木になっているため、新たな木材と交換し、見学者や子供達が安全に散策できるように整備し直しました。猛暑のため、蛇行B区間のみの作業になりましたが、A区間のキツネノカミソリ群落もあるので、8月8~9日(土・日)の「鑑賞会」までにもう少しの対策を講じるとのことであった。

暑い日に、ご参加頂いた会員の皆様に感謝申し上げます。

作業を終え、全員でパチリ⇒

■日時:2012年8月1日(土) 9:00〜12:00

■集合場所:ときがわ町玉川たまがわ花菖蒲園対岸の河原

■主催:もりんど

詳しくは、次のチラシ(pdf)をご覧下さい。⇒'15-川遊び-もりんど.pdf

参加者は、県内の市民団体からの参加者も多く、主催者・スタッフを含め、総勢で39名の参加者がありました。現地での午前の部・見学会を終えた後、地元平塚新田自治会集会所にて昼食を取り、午後の部・話題提供と地元からの活動事例発表が行われた。

⇒現地見学を終えて集合写真

【市民による意見交換会(話題提供と活動事例発表)】

1.「和田吉野川における多自然川づくりの改修事業計画の概要」

埼河連 小林 一巳さん

*資料は、熊谷県土整備事務所作成のものを使用した。

2.「和田吉野川の今昔」 平塚新田自治会会長 奥田信夫さん

3.「和田吉野川に生息する生物」 平塚新田自治会 大久保茂夫さん

4.「ほたるの一生」 熊谷市ほたるを保護する会

岡部 幸夫さん

⇒自治会集会所にて、市民交流・意見交換会

埼玉県がH24年度より、ときがわ町・東松山市・嵐山町・小川町の都幾川水系で「川のまるごと再生」を実施しており、それぞれの地区で自治体・住民で組織する検討部会から提案された里川づくりが行われ、今年度が最終年となり県が実施中の整備状況や、今後、自治体が実施予定の整備計画などが現地説明等で紹介される予定です。

当協議会の恒例イベントとして、『川の日・7月7日』に近い7月4日(土)に第15回河川見学会を挙行する運びとなりました(添付チラシ表・裏2ページを参照)。→チラシ 川の日・見学会 7/4(最終版.pdf

つきましては、当日参加者受付や資料配布など、開催時間より30分早めの8時30分に集合場所(ときがわ町役場本町前)へ来て、スタッフ支援して頂ける方を募集いたします。 連絡先:渡辺 仁まで(090-5573-1028)

川魚の冬季の隠れ場で棲家になる「石倉」(下の写真)の設置は、平成26年度水産庁予算である水産多面的機能発揮対策事業の助成を受け実施されたものです。この事業は武蔵漁業協同組合と地域住民等が協力して、釣教室や河川清掃等を行ない豊かな川づくりを目指したものです。

「石倉」は1m四方 深さ50cmの樹脂ネットに100~150個程度の大きな石を詰め沈めたもので、魚類の保護・増殖を目的としています。特に冬期間は多くの魚類が石の隙間で越冬し、水ぬるむ春を待つ「棲家」となります。白石漁協監視員達が調査したところ、一つの倉には2000~4000尾の魚類が越冬していたそうです。ウナギが生息することを期待して、それぞれの倉に1mほどの塩ビ管を埋め込みましたが(下写真)、この間一匹も確認されなかったとのことです。

参加した協議会会員(7名)は、持ち寄った鉄製レーキや熊手などで、土砂やシルトで埋まっている転石や底石をひっくり返し「浮石=隙間をつくる」状態に戻す河床たがやしを行った。既にトビゲラやヒラタドロムシ、カゲロウなど多く付着していたが、これらの水生昆虫が干上がらない程度に水深を確保しながら耕し(ひっくり返し)作業をおこなった。

3月21日(春分の日)、熊谷市南部を東流する和田吉野川の多自然川づくりへ向けて、埼河連・熊環連の呼びかけで平塚自治会・ホタルを保護する会・エコネット熊谷・中央漁協・比企の川づくり協議会の市民・住民団体のメンバー約20名が、熊谷市平塚自治会館に集まり全体の連携強化を計りながら、熊谷県土整備事務所への要望・協働していくための第1回目の会合を開催した。

当地の河川改修の第一眼目は洪水常襲地帯での「治水」にあるが、国道407号より上流は「橋の架け替え以外は、現状の河川形態を維持する」「コンクリート工法は最小にして、石積み・土羽を基調にする」ことを強く要望していくことが確認されました。

当地の用水路では、ゲンジボタルが生息するので、わざわざ都心からカワニナを盗みにきている者達も多く、これらの保全につながる河川改修や、右岸側の2~300mの長さの河畔林(クヌギ・コナラなど)の保全・管理を期待したいなど、多くの住民希望が述べられた。漁協組合員の方からは、オイカワやコイなどの繁殖が維持されることを期待したい(ウグイは、見られないとのこと)などの意見も述べられた。

埼河連の大石・小林・山本代表理事の方々からは、今後4月末までに第一回目の要望書を取りまとめ、概略設計を発注・設計を担当する熊谷県土整備事務所へ提出し、問題提起、協議等を行うこと。9月末までには、設計修正も含くむ第二回目の要望書の取りまとめを行うこと、などの概略活動スケジュールが確認されました。

写真;熊谷市「平塚自治会館」で、市民・環境団体の協議風景

↓

3月8日(日)午後より、東松山市松山市民活動センターに於いて、東松山市環境産業部エコタウン推進課主催による市民環境会議が開催されました。3つの目標「将来世代の豊かさを守る持続可能な暮らし」「恵みをもたらす里山、農地、水辺の保全」「市民、地域のチカラが発揮される協働のマチ」のテーマの中の「水辺の保全」の先進的事例の紹介で、朝霞市の「黒目川に親しむ会」の藤井由美子代表からの講演を行って頂きました。

県内でも古くから、河川改修で行政(県土整備事務所)、河川工事・設計会社、市民・住民、専門学者らによる協働事業として「多自然川づくり」を実施してきたことで知られ、その成果はH13年度土木学会でも「土木学会デザイン賞」を授与されるほど素晴らしいものです。

特に、東京都東久留米市、埼玉県新座市、朝霞市の人口密集地(合計人口40万人)にもい拘わらず、水質保全、多様な生き物の回帰、商店街を巻き込んだマチづくり、小・中学生の環境学習の場の創設など、東松山・滑川町・吉見町を貫流する市野川に大いに参考になる講演でした。

■県土整備事務所から、測量業務『H26年度 河川改修工事(モニタリング業務委託)』が発注された

去る2月に東松山県土整備事務所河川砂防部より発注された市野川蛇行河川部の縦横断測量(約1.4Km)は、H21・22年に当協議会が河川整備基金から助成金を受けて実施した「市野川、市民による順応的事業の実施(2WAY方式のモニタリング調査)」を継続し、新川と蛇行河川の保全と有効性を検証する目的になっています。3月2日(月)午後より県土整備事務所・開発測量業者・当協議会(&市野川水系の会)の3者が現地集合して、調査測線(横断測量)の現地確認を実施しました。測量会社は(株)都市開発コンサルタンツ(本社:東松山市)で、当協議会からの参加者は、千葉さん・日下さん・渡辺の3名でした。

行政、測量業者、市民による現場立ち合い⇒

■河川改修の測量とモニタリング測量のちがい

今回の測量延長は約1,350mであり、蛇行河川域(A、B、C、D区間)約850m、直線河川域約500mの縦断測量(20mピッチ)と66測線の横断測量を実施するものです。この測量方法は、国が定める河床変動量調査に準拠して行う調査で、起点(D地区)から終点(A地区)に向かって、20mごとの河床高を求めて縦断図を描くと同時に、その地点の横断図を描くものです。いわゆる、河川計画を行う際の立体現況図の基になるものです。

一方、5年前に私達市民が行った縦横断測量は、河道内微地形を把握する方法で、ハビタットの分布(淵、トロ、早瀬、平瀬の連続分布―Channel Geomorphic Unit―)ごとに縦断・横断図を描くやりかたに従ったものです。従って、均一20mごとの河床変化を捉えたものではありません。測量指導とプログラムの提供は、(独)土木研究所自然共生センターの萱場祐一博士より行われたものであり、この5年前の測線データと今回の測量データをミックスして、河床やハビタットの変化を評価しようとするものです。

蛇行河川(D区域)の測量起点の確認⇒

■2つの測量データをミックスして利用するために

その為に、県土整備事務所斉藤課長、夏目主任、測量士2名と立ち合いの基に、代表的なD区間の釜淵(水深約3.1m)、C区間のドンブリバチ(約1.8m)、新川の分・合流地点、飛び石、又五良水路の出口(A区間)、滑滝(A区間)など、ハビタットの特徴点や地形変換点のモニタリング重点箇所の選点を行い、新たに18測線の追加点を決定してきました。

これまでの市民によるモニタリング測量は、予期せぬ素掘り新川土羽の崩壊(C区間)・土砂流出と堆積(B区間)など大きな地形改変、体力的衰え(班編成不能)や機材の不備などにより、継続出来なかったので、今後、県土整備事務所が継続実施して蛇行河川の保全と上流域の順応的な改修工事を進められることは大変意義深いことと考えております。当協議会としても、「市野川水系の会イン滑川」の皆様と連携して、全面的に協力・支援していく予定です。

3者による打合せ協議(A区域)⇒

以上 写真:千葉、 記録:渡辺

埼玉県主催第21回 『川の再生交流会~きれいな川を次世代へ川の国埼玉~』(埼玉県河川環境団体連絡協議会の協力)がさいたま市民会館うらわで開催されました。栄東中学・高等学校コーラス部の皆さんの歌声で始まり、川にやさしい浄化槽フォーラム埼玉代表の大石さんの報告「排水マナーの向上と排水処理施設の完全達成を目指して」で午前の部は終了。全体参加者は、主催者発表で約650名とのことでした。比企の川づくり協議会からは6名が参加しました。

⇒会場のオープニングコーラス

1月29目(木)朝霞台・朝霞市産業文化センターで、多自然川づくりの普及研修会として、いい川づくり研修会が実施されました。主催は「埼河連」・「NPO全国水環境交流会」で、埼玉県河川砂防課の協力、国土交通省の後援を得て、前年度(2回目)さいたま新都心の国交省関東地整局の会議室で、東京都・埼玉県・千葉県の合同企画で行われたものの続き(3回目)です。

今年は、埼玉県単独開催で、今回は埼玉県単独のいい川づくりがテーマでした。埼玉県の川づくり課題は、県民の圧倒的多数の住民が住む県中・南部の平低地河川にあります。

高度成長以前の昭和30年代から、急激な都市化で住宅が増えて、雨が降れば排水の悪い低地は慢性的に冠水します。そして治水・排水機能優先で、川は深く広大になり、崩落防止の鋼矢板護岸になっており、さらに、都市化に下水インフラが追いつかず、生活排水が河川に流れ込み水質悪化をもたらしています。

また一方で、県北西部の丘陵地では、荒川の治水計画の一環で、平地に広大で高い堤防の川づくりを行っています。数年前より、県では100カ所の川の再生プランや流域のまるごと再生等を行ってきましたが、多くは標準断面で河岸と護岸一体のブロック(れんが)張りの水際や、布団カゴで固めた典型的な定規断面の川づくりが主流でした。県行政内部でも、ようやく多自然川づくりの自主的研究や改修・施工計画も見られ始めましたので、今回の研修会では、その代表的事例として独自に研究・計画した「和田吉野川」(熊谷県土整備事務所管轄)の改修計画が紹介されました。

参加者は、国の研究機関・県の行政担当者・地域の市民団体・建設業者など約80名が参加し、都市河川の問題や丘陵地帯の蛇行河川の工事計画や保全方法など、積極的な意見交換がなされ、有意義な研修会となりました。

■研修会場の風景です。⇒

■講演者の発表事例。 ⇒

滑川町立月の輪小学校4年生(3クラス・120名)の環境学習を支援しました。雨天のため、市野川蛇行河川の自然観察会を中止し、校内で埼玉県県水環境課や財)河川環境管理財団製作のDVDや環境地図などを利用しながら行いました(主催:市野川水系の会 / 協力;比企の川づくり協議会)。

↓写真:校内での環境学習風景

Ⅰ.自然で健康な川の特徴を学んだ。

①きれいな水がたくさん流れている

②川岸が自然護岸でコンクリートがない

③蛇行や瀬・淵がある

④河畔林や土手がある

⑤きれいな水に棲む魚がいる

⑥きれいな水に棲む水生昆虫がいる

⑦堰やダムがない

⑧工場や家庭の排水が流れ込まない

⑨川で遊んだり泳いだりしたい気分になれる川

Ⅱ.川遊びの「5か条」とは?

1.施工者:東松山農林振興センター、土地改良区

2.現場説明(入間川釘無橋下流 左岸)

消波ブロックは、全体的に地盤沈下を起こしアユ、その他魚類の遡上が不可能なため、左岸側に流路(魚道)を、26年度渇水期(冬季)に竣工した。

渇水期にも拘わらず、コンクリート現場打ちによる流路の地点毎流速はそれぞれ異なっており、最大流速は約1.5m/s程計測されたので、豊水時・平水時に稚アユが遡上可能かどうか、27年度に目視観測していく必要がある。階段状に造成したプール溜り、現場作りの突起状制水工は、流路護岸と流速減衰効果をもたせた工法というものである。

入間川の大臣管理区間で、最大障害物であった菅間堰のアユ遡上障害物は、すぐ上流の寺山堰(棚田式魚道竣工済み)と併せて、取り敢えず解決されたものと思われるので、今春のアユ遡上期が楽しみである。

笹井堰の現場打合せ協議の写真は、以下の添付PDFをクリックして下さい。

⇒菅間堰・笹井堰の魚道見学、打合せ協議.pdf

明けましておめでとうございます。当協議会のホームページをご利用の方々、本年もヨロシク、お願い申し上げます。

早速ではありますが、「埼河連」からの研修会ご案内と若干の現場報告(1/4見学)をさせて頂きます。

■■■埼玉”いい川”づくり研修会の案内■■■

1.日時:1月29日(木)10:00~16:20 受付9:30~

2.会場:朝霞市産業文化センター3階ホール(東武東上線朝霞台駅から徒歩3分)

3.参加費など:資料代として、¥500ー

4.共同主催:埼玉県河川環境団体連絡会(略称「埼河連」)

〃 NPO法人全国水環境交流会

後 援:国土交通省(予定)、埼玉県、埼玉建産連

5.プログラム案→埼玉”いい川”づくり研修会.pdf

上記PDFチラシを参照して下さい。

6.■付帯資料(見学会のPDF写真)と現場説明■

→和田吉野川の現況(H27.1.4).pdf

プログラム案にもあるように、報告3「埼玉での多自然川づくりについて」では、熊谷市と東松山市堺を東流する、和田・吉野川の河川改修を事例として、熊谷県土整備事務所 もしくは埼玉県河川砂防課からの発表報告が予定されています。

そこで、1月4日(日)11時より、「埼河連代表委員」(4名)と比企の川づくり協議会(4名)とで現地視察会を催して、国407号(橋)を境に下流(和田川・吉野川共に)では工事着工中、上流では約1Km区間(蛇行部あり)が今後「多自然川づくり」で設計・施工していくのかどうかを検討中、という現場を視察してきました。

洪水常襲地帯の河川改修ということで、環境面での配慮よりも、喫緊の治水工事が優先された「典型的な定規断面工事」が施工されてきましたが、今後の吉野川蛇行部をどのように”いい川づくり”を計画していくのか、熊谷市の市民団体と共に注目していきたいと考えております。 以上

■日時:平成27年2月8日(日)10:30~16:00(午前・午後の部)

■会場:さいたま市民会館うらわ 全館(JR浦和駅西口徒歩6分)

■主催:埼玉県環境部水環境課 浄化槽・川の国応援団担当(TEL:048-830-3088)

協力:埼玉県河川環境団体連絡協議会(埼河連)

■詳細(分科会情報):詳しくは、次の添付資料【通知】をご覧頂くようお願い致します。

→【通知】川の再生交流会の開催.pdf

滑川町では、10月18日(土)町政施行30周年記念の事業の一環として、羽尾地区の市野川周辺のクリーンアップキャンペーン(清掃活動)を実施しました。

日頃、羽尾地区の蛇行河川の環境美化活動を実施している「市野川水系の会」の皆さん、地元住民など約60名の参加を得て、【高橋→両家橋】と【高橋→羽平橋】の2つのルートに分け、軍手・ゴミ袋を支給された美化活動部隊は、堤防付近や農道に散らばっているゴミ収集と分別にひと汗をかきました。

参加された町民の皆さんは、蛇行河川を真近かに接しながら市野川の自然の豊かさ・貴重さを改めて実感すると共に、今後のプロムナード計画にも積極的に参加して戴ける第一歩を進めたことに、大いに評価していきたいと思います。

写真1.美化活動に集まった皆さん→

写真2.堤防・農道に捨てられたTV→

先にお知らせしましたように、10月4日(土)、武蔵漁業協同組合との共催で「魚影豊かで、県民に親しまれる水辺環境づくり」の一環として、生き物調査を実施しました(小川町in槻川)。

台風18号が近づく気象配置にも拘わらず、好天に恵まれて、地元エコクラブの児童達・保護者約40名の参加を得て、有意義な調査を完了しましたので、埼玉県水産研究所等へお送りしたリポートを以下に添付致します。

→H26年度ふるさとの川増殖事業生き物調査in槻川.pdf

埼玉県の内水面漁場管理委員会では、H19年度より水産業活性化対策事業を継続しており、その一環として持続的養殖生産の「産卵床造成」等を計画してきました(添付資料の2ページ参照)。

具体的には、「地元住民・NPO等と漁業協働組合の共助」によって、産卵床の造成・隠れ場所設置・放流体験・生き物調査を進めることです。

私達が活動する地域では、武蔵漁業協働組合がその任に当たっており、当協議会の運営委員を通じて、共催・共助で魚影豊かで、県民に親しまれる水辺環境づくりを、協働する計画を提案されました。

過去3年間「武州・入間川プロジェクト」等で、「コクチバス撲滅作戦」を担当してきた経緯もあり、近年減少している魚類資源の確保と良好な釣り場の拡張を求めて、漁協からの提案申し込みを受けて、今年度は『槻川生き物調べ(パトリアおがわ裏)』(10月4日)を実施することになりました。

奮って、ご参加をお願い致します。

⇔槻川生き物調査チラシ

槻川生き物調べ(パトリアおがわ 水辺).pdf

「市野川水系の会イン滑川町」の新会長(:日下様)より、年次総会の席上で紹介があった『キツネノカミソリ観賞会』日程などのスケジュール等が決定しましたので、チラシ添付をもってお知らせ致します。

日時:8月10日(日)受付9:00~、自由解散

場所:滑川町羽尾地区(蛇行河川B地区中ノ島)

参加費無料

詳しくは、次のチラシをご覧下さい。

⇔26年度 キツネノカミソリ観賞会.pdf.pdf

[都幾川で川遊び]のご案内

比企の川づくり協議会では、第9回[都幾川で川遊び in ときがわ町]に協力します。

日時:2012年8月2日(土) 9:00〜12:00

集合場所:ときがわ町立玉川小学校プール下の河原

主催:もりんど(ときがわ町)

募集:「子ども見守り」&「魚捕り」のボランティアを募集しています。

詳しくは、下記のチラシ(pdf)をご参照下さい。

⇒'14ときがわ町で川遊び.pdf

1カ月先の当協議会主催の『7.5河川見学会』開催チラシを添付してお知らせ致します。

今回は、2年前のゲリラ豪雨によって羽尾地区蛇行河川のC区間の仮護岸工事が崩壊した結果、土砂流出によりB区間の蛇行河川が埋没したので、東松山県土整備事務所(河川砂防部)から、その復旧工事(土砂浚渫)と新たな護岸工事の進捗状況や今後の工事計画を説明・案内して頂く予定になっております。

併せて、滑川町役場からの「プロムナード構想」の説明や、市民団体「市野川水系の会イン滑川町」の皆さんからの蛇行河川・中ノ島の保全活動や地元要望などをお聞きする計画です。

見学コースについては、水辺散策路が未整備であるため、渡渉しないで河川横断する箇所が少なく、詳細ルートはこれから作成して、開催日当日に配布する計画です。

「いい川づくり」にご関心のある方々や、お知り合い・諸団体への広報がたをお願いする次第です。

⇒見学会案内チラシ 川の日・見学会 7/5(2).pdf

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |